Actualizo y modifico esta entrada en función de la nueva docencia a la que nos aboca la pandemia del COVID-19. La idea es adecuar más aún lo que aquí se dice, ante todo, a los alumnos que cursan este año peculiar la asignatura de Literatura Universal en la Universidad de Navarra.

Entiendo por “Literaturas de la Antigüedad” la Literatura antigua de Grecia más la Literatura de Roma: dejo a un lado, por tanto, otras literaturas de la época (babilónica, india…).

Y la pregunta que se puede plantear más de un alumno de este curso en el que hay estudiantes de grados muy distintos es: en el siglo XXI, ¿qué interés tiene para mí conocer las literaturas de la Antigüedad?

A propósito de esto vale la pena considerar la frase tantas veces repetida de Bernardo de Chartres (S. XII):

Somos enanos a hombros de gigantes.

Sobre la Tradición literaria que hemos recibido de Grecia y Roma quiero transmitir dos ideas básicas:

- Que esas literaturas no son tan difíciles como se puede pensar: simplemente son otra forma legítima de hacer literatura.

- Que esas literaturas crearon las formas básicas de escribir que seguimos usando hoy.

I. En relación con lo primero empiezo por reconocer una cosa: no espero que después de lo que pueda decir sobre esas literaturas los autores de Grecia y Roma se vayan a convertir en best sellers.

Pero no será porque sean literaturas demasiado difíciles sino porque Homero o Virgilio corren la suerte de todos los autores clásicos como Cervantes, Shakespeare, o Dostoievski:

- se sabe que son grandes;

- se sabe que están ahí;

- pero la mayoría de la gente que lee escoge cosas más ligeras.

Personalmente puedo proponer alguna sugerencia de lectura para el caso de la literatura de Grecia, recogidas en esta entrada.

Y, ya puestos, para toda la historia de la novela en este otro post.Pero es cierto que las literaturas de la Antigüedad pueden dar una impresión especial de extrañamiento, mayor de la que sentimos si intentamos leer Crimen y castigo. ¿Por qué?

- No es la única razón pero aquí juega un papel importante la utilización de argumentos míticos: y el mito antiguo nos puede parecer extraño, complicado…

Canta, diosa, la cólera de Aquiles hijo de Peleo,cólera funesta que a los aqueos produjo desgracias sin cuento,y envió al Hades a muchas valientes almasde héroes; a éstos los convirtió en despojos para los perrosy todas las aves de rapiña: así se cumplía la voluntad de Zeus.Canta desde que por primera vez se separaron peleandoel hijo de Atreo, caudillo de varones, y el divino Aquiles.¿Cuál de los dioses los movió a rencilla para que peleasen?

- ¿Quién es la “diosa” (v. 1)?

- ¿Qué es la “cólera de Aquiles hijo de Peleo” (v. 1)?

- ¿Quiénes son los “aqueos” (v. 2)?

- ¿Sabemos qué es el Hades (v. 3)?

- ¿Qué entendemos por “la voluntad de Zeus” y por qué se habla ahora de Zeus (v. 5)?

- ¿Quién es “el hijo de Atreo” y por qué se peleó con Aquiles (v. 7)?

- ¿Y qué interés tenía un dios en moverlos “a rencilla” (v. 8)?

- La mitología divina de Grecia y Roma, en su núcleo básico, es muy sencilla, es la historia de una familia de doce dioses en la que Zeus es la parte principal.

- La mitología heroica es muy rica en Grecia y Roma, es cierto, aunque seguramente no es más complicada que el mundo de los personajes de Tolkien.

- Hay que tomar en cuenta que, al final, la leyenda griega y romana nos cuenta siempre la historia de “unas pocas familias”, como dijo Aristóteles; es la historia de un grupo limitado de personajes con los que nos vamos familiarizando a través de la lectura:

* Aquiles (saga troyana).

* Edipo (saga tebana).

* Jasón y Medea (saga de los Argonautas).

* Heracles (su propia saga).

SABEMOS CÓMO VA A TERMINAR LA HISTORIA. O lo que es lo mismo: NO HAY INTRIGA (¿?).En realidad esto no es totalmente cierto: lo que sucede es que las literaturas antiguas suelen manejar un concepto distinto de intriga:

- La intriga no consiste en saber qué sucederá: todos los que escuchaban la Ilíada sabían perfectamente que Troya no se iba a salvar, que Héctor moriría y que después el propio Aquiles moriría también.

- Lo que ocurre es que la intriga se produce en otro plano: es intriga relativa al desarrollo de los acontecimientos.

- Nosotros (el público de Homero) sabemos que Troya caerá. Pero lo que nos intriga es saber qué nos contará Homero acerca de cómo cayó Troya: ¿cuál es SU versión de la guerra de Troya?

- Por ejemplo, en lo que se ha explicado acerca de la intriga.

- Otro ejemplo: no leamos la narrativa o el drama de Grecia y Roma buscando caracterización psicológica porque no la vamos a encontrar: ¡lo importante son los acontecimientos, no la psicología de los personajes!

- El mundo antiguo era un mundo transversal y su cultura era fuertemente unitaria; por eso en la Antigüedad no es fácil deslindar las ramas del saber: seguramente no nos plantearían la típica pregunta: “¿eres de letras o de ciencias?”.

- De la misma forma, en la Antigüedad no es fácil distinguir entre “literatura” y “otras formas de expresión escrita”: un autor que escribe poesía filosófica como el romano Lucrecio, ¿es solo poeta o también filósofo?

- Estas hablan solo de tres formas fundamentales de presentación literaria: la narrativa, la lírica y la dramática (si acaso, del ensayo).

- En cambio, en el caso de las literaturas de la Antigüedad se estudian también otros géneros (Historia / Oratoria / Filosofía).

- Y no es un capricho, no son un relleno: es que, en el caso de la Antigüedad, la división no es fácil. Por ello hay que aceptar que esto es así, que la Antigüedad tiene un concepto distinto de literatura. Por eso mismo no le podemos aplicar, con efecto retroactivo, nuestro concepto actual de literatura.

- De todas formas, por supuesto, lo que tiene más interés en una introducción a las literaturas de la Antigüedad son los autores de

* poesía lírica,Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora para desarrollar la otra idea clave que planteé al principio: que las literaturas de la Antigüedad crearon las formas básicas de escribir que seguimos usando hoy.

* poesía épica,

* tragedia,

* comedia,

* novela.

II. En la tormenta de ideas de antes pueden haber salido casi todos los nombres de los autores a los que me puedo referir para desarrollar esta segunda idea: ahí estarán al menos los nombres de Homero, Virgilio, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio...

La cuestión es que, siguiendo lo dicho hace unos años por otro autor (N. J. Lowe), es muy fácil esbozar el desarrollo de los géneros antiguos con argumento según este esquema que, por supuesto, simplifica algunas cosas:

1. ILÍADA.

- Narración extensa en verso.

- Argumento tradicional (mítico).

- Los personajes no ejercen el control.

- Final trágico.

2. ODISEA.

- Narración extensa en verso.

- Argumento tradicional (mítico).

- Los personajes ejercen el control.

- Final feliz.

- Drama en verso.

- Argumento tradicional (mítico).

- Los personajes no ejercen el control.

- Final trágico.

4. COMEDIA.

- Drama en verso.

- Argumento no tradicional (ficticio).

- Los personajes ejercen el control.

- Final feliz.

5. NOVELA.

- Narración extensa en prosa.

- Argumento no tradicional (ficticio).

- Los personajes ejercen el control.

- Final feliz.

La poesía épica, la tragedia y la comedia existieron en Grecia y Roma, y sobre esto seguro que nadie tenía muchas dudas: véase la lista de autores que se ha citado un poco antes (Homero, Virgilio...) y REFLEXIÓNESE sobre qué géneros cultivó cada escritor.

Igualmente, propongo el reto de, con las herramientas que se ofrecerán en estas semanas, reflexionar sobre cómo surgieron unos y otros géneros, desde el Arcaísmo griego hasta la época imperial de Roma.

Por la experiencia de otros cursos se puede presuponer que muchos alumnos creerán que la novela, la inventó Cervantes. Y, si no es así, igual pensamos que El Lazarillo de Tormes fue la primera novela; y que, desde luego, con El Lazarillo... surge la novela en primera persona.

Pero tampoco esto es cierto. La novela (narración extensa en prosa, de argumento ficticio y final feliz) existía ya en la Antigüedad, aunque fue un género que apareció tardíamente en Grecia, de donde pasó a la literatura de Roma.

“Tardío” quiere decir que las primeras novelas se debieron de escribir en Grecia en el s. I a. C., o quizá en el II.

De todas formas, por razones de tiempo no hablaremos aquí de las novelas griegas o romanas. Las primeras novelas de las que hablaremos serán las de la Edad Media.

Aparte de los géneros con argumento, los griegos también compusieron poesía lírica de tipos distintos, primero lírica popular y después lírica culta: la lírica tampoco es un invento de los trovadores medievales o de los autores de jarchas.

Posiblemente, el poeta, la poetisa de Grecia más conocida sea Safo, que le concede una atención primordial al tema del amor, el elemento primordial en su escala de valores.

De esta forma, entre los siglos VII y VI a. C., Safo rompe con el esquema de valores imperante hasta el momento, el esquema de Homero (lo que importa en la vida es el honor y la gloria) o de otros poetas ‘líricos’ (Tirteo: lo que importa es la patria).

Me parece que es igual a los diosesel hombre aquel que frente a ti se sienta,y a tu lado absorto escucha mientrasdulcemente hablasy encantadora sonríes. Lo que a míel corazón en el pecho me arrebata;apenas te miro y entonces no puedodecir ya palabra.Al punto se me espesa la lenguay de pronto un sutil fuego me correbajo la piel, por mis ojos nada veo,los oídos me zumban,me invade un frío sudor y toda enterame estremezco, más que la hierba pálidaestoy, y apenas distante de la muerteme siento, infeliz.

El amor del que se habla aquí, ¿es un amor heterosexual? No lo parece. Nótese que lo decisivo no es que Safo sea una mujer: lo fundamental es que el ‘yo lírico’ es una mujer, según indica claramente el v. 12: “toda entera”.

Catulo fue un poeta romano del S. I a. C. (hacia 87 a. C. - hacia 54 a. C.), conocido también, sobre todo, como poeta del amor; cf. el poema 30 de su libro:

Odio y amo. Quizá preguntes por qué.No lo sé. Pero siento que es así y me torturo.

Catulo hizo, significativamente, una versión en latín (poema 51) del poema de Safo que citamos antes. Y esa versión parece casi una traducción:

me parece, si impío no es, que supera a los divinosel que, sentado frente a ti, una y otra vezte contempla y oyecuando dulce ríes, lo que a mí, infeliz,me arrebata todos los sentidos. Pues una vez que a ti,Lesbia, te contemplé, nada me queda yade voz en la boca,sino que mi lengua torpe se vuelve, una llama tenuebajo mis miembros se extiende, con un sonido interiorme zumban los oídos, y de noche se cubren,gemelas, las luminarias de mis ojos.El ocio, Catulo, no te conviene:por el ocio andas exaltado y en exceso te excitas:el ocio también antes a reyes perdióy a dichosas ciudades.

Ahora bien, el poema ¿es realmente lo que nosotros entendemos por ‘traducción’? ¿Dónde están las diferencias con el modelo?

- Atención a la aparición del nombre de la amada: "Lesbia".

- Por otro lado, la diferencia esencial está en la última estrofa: en Catulo la última estrofa ya no habla de los efectos de la pasión e introduce un auténtico quiebro: el poeta se dirige a sí mismo y se anima a renunciar al amor por considerar que así pierde el tiempo de manera ociosa.

- Catulo posiblemente no creía que el amor fuera una pérdida de tiempo: lo importante es que, al afirmarlo, le daba un giro total a su modelo e introducía en el poema un tono muy pragmático, muy “romano”.

De esta comparación podemos sacar otra enseñanza importante sobre las literaturas de la Antigüedad:

- La literatura de Roma nace como imitación de la literatura griega.

- Pero, poco a poco, los romanos intentan mejorar y superar a sus modelos: esto es lo que hace Virgilio cuando escribe la Eneida, que pretende ser un poema mejor que la Ilíada y la Odisea juntas.

- En último término, los romanos también desarrollaron géneros literarios propios, como por ejemplo la elegía amorosa latina, de la que es representante Catulo (y después, Ovidio).

Ahora que vamos terminando esta exposición, podemos volver donde empezamos (Homero) y pararnos un momento a leer un pasaje del final de la Ilíada.

Podemos tener un conocimiento básico de lo que sucede en el poema por cultura general o por haber visto la historia en el cine, por ejemplo en la Troya de Petersen, con Brad Pitt, Orlando Bloom…:

- El poema canta la cólera de Aquiles, ofendido porque Agamenón le arrebata una esclava: esto es un ultraje porque le quitan una posesión y, por tanto, le quitan honor.

- Aquiles dice que no volverá a combatir para Agamenón. Se retira y le suplica a su madre, la diosa Tetis, que le pida a Zeus que las cosas les vayan mal a los griegos en la guerra, para que vayan con regalos a suplicarle que vuelva a pelear.

- En los cantos siguientes, a sus compañeros les irá cada vez peor. Pero Aquiles no se deja ablandar. Aunque al final acepta que su amigo Patroclo se ponga su armadura y vaya a luchar en su nombre.

- Entonces Héctor mata a Patroclo, y esto le hace comprender a Aquiles que el honor y la fama no lo son todo en la vida: la muerte del amigo es una pérdida irreparable.

- Aquiles vuelve al combate, mata a Héctor en el canto XXII y se niega a devolverle el cadáver a su familia.

La Ilíada podría haber terminado así. Entonces sería una epopeya típica, una más de las muchas que se debieron de componer sobre la guerra de Troya: otra historia de una carnicería.

Pero no es así, porque Homero es capaz de innovar y renovar su tradición introduciendo algo nuevo, y por eso Homero y la Ilíada son clásicos que merecen ser recordados:

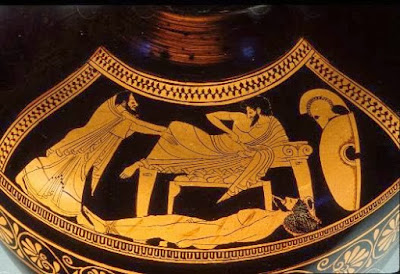

- Al final de la Ilíada está el canto XXIV y en este Aquiles va a recibir una visita en su tienda: Príamo, el padre de Héctor, llega de noche hasta el campamento griego para pedir el cadáver de su hijo.

- Curiosamente, al ver a Príamo, Aquiles se acuerda de su padre, accede a lo que le pide el anciano y demuestra así que, a lo largo de los días que dura la acción de la Ilíada, ha descubierto dos sentimientos nuevos para él: el respeto (en griego, aidós) y la compasión (éleos).

Conviene comentarlo sobre la base de estos textos (24,485-517, 621-634):

Y Príamo suplicó a Aquiles, dirigiéndole estas palabras:

“Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado al funesto umbral de la vejez. Quizá los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien te salve del infortunio y de la ruina; pero al menos aquél, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo, llegado de Troya. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos excelentes en la espaciosa Troya, puedo decir que de ellos ninguno me queda. Cincuenta tenía cuando vinieron los aqueos: diez y nueve procedían de un solo vientre; a los restantes diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más el furibundo Ares les quebró las rodillas; y el que era único para mí, pues defendía la ciudad y sus habitantes, a ése tú lo mataste poco ha, mientras combatía por la patria, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, a fin de redimirlo de ti, y traigo un inmenso rescate. Pero, respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre; que yo soy todavía más digno de piedad, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra: a llevar a mi boca la mano del hombre matador de mis hijos”.

Así habló. A Aquiles le vino deseo de llorar por su padre; y, asiendo de la mano a Príamo, le apartó suavemente. Entregados uno y otro a los recuerdos, Príamo, caído a los pies de Aquiles, lloraba copiosamente por Héctor, matador de hombres; y Aquiles lloraba unas veces a su padre y otras a Patroclo; y el gemir de entrambos se alzaba en la tienda. Mas así que el divino Aquiles se hartó de llanto y el deseo de sollozar cesó en su alma y en sus miembros, se alzó de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, y, mirando compasivo su blanca cabeza y su blanca barba, díjole estas aladas palabras:

En diciendo esto, el veloz Aquiles se levantó y degolló una blanca oveja (…). Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante; y, cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Príamo Dardánida admiró la estatura y el aspecto de Aquiles, pues el héroe parecía un dios; y, a su vez, Aquiles admiró a Príamo Dardánida, contemplando su noble rostro y escuchando sus palabras.