En confianza: un colega y yo estamos cerca de firmar un contrato con Aristóteles. Por eso he pensado que sería bueno actualizar este post en el que quise presentarlo como científico (obvio) y como autor de importancia dentro de la literatura griega (esto quizá no parezca tan obvio).

Feliz festín a todos.

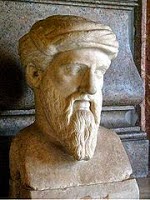

Se dice que, dentro de la Enciclopedia Británica, la voz a la que se le concede mayor espacio es la dedicada a Aristóteles. Sea o no sea ello cierto, no parece que requiera mucha explicación el hecho de que Aristóteles es una de las dos cimas de la filosofía antigua.

Ello justifica que, en nuestra opinión, sea conveniente articular la exposición sobre el Estagirita en dos entradas diferentes. En esta primera hablaremos

- De su biografía.

- De su corpus y la clasificación de sus obras.

- De la distinción entre las “obras de filosofía” y las “obras editadas”.

- El punto 4 lo dedicaremos a formular algunas consideraciones sobre la evolución del pensamiento aristotélico.

- Por último, dado que ésta es una entrada de filología filosófica, no de historia de la filosofía, concederemos una atención muy especial al manejo del género del tratado en Aristóteles y sus características básicas.

1. BIOGRAFÍA DE ARISTÓTELES.

Aristóteles nació en el 384 a. C. en Estagiro (en la Calcídica, zona culturalmente jónica). Era hijo de Nicómaco, un médico, hecho que puede dar cuenta del interés de Aristóteles por la experimentación e investigación.

Llegó a Atenas en 368/367 y entró en contacto con la Academia. Aristóteles se mantuvo como discípulo de Platón hasta la muerte de éste (348/347): posteriormente, la actitud hacia el maestro será una mezcla de atracción y rechazo.

Abandonó Atenas con Jenócrates en el 348/347: pasó a pertenecer al círculo intelectual del tirano Hermias en Aso (Misia). Aristóteles marchó de Aso a Mitilene en compañía de Teofrasto; datos internos a las obras implican que ya en esta época Aristóteles estudiaba los fenómenos de la Historia Natural.A Macedonia llegó en el año 343/342; allí Aristóteles recibió de Filipo el encargo de educar a Alejandro. Pero hay dudas sobre el alcance de la relación entre ambos; en este sentido se pueden proponer dos datos:

- el pensamiento político de Alejandro no parece influido por Aristóteles;

- entre los dos se produjo con seguridad un distanciamiento paulatino a raíz del episodio de Calístenes (mira la entrada 41. La Historiografía del Helenismo y Estrabón).

A la muerte de Alejandro en el año 323 se desató una fuerte reacción antimacedónica que afectó a Aristóteles. Debió de emigrar a Calcis, donde murió el 322 a. C.

2. EL CORPUS ARISTOTÉLICO.

El extenso corpus aristotélico ha de ser clasificado, ante todo, en función de los criterios temáticos que él mismo fija en Met. E 1025 b 25.

Según lo que ahí se dice, Aristóteles entiende, en primer lugar, que las ciencias se dividen en teóricas, prácticas y productivas, y por tanto esta misma división se ha de aplicar a sus obras.Así lo entendió también en el S. I a. C. Andronico de Rodas, a quien debemos la divulgación de la obra de Aristóteles (mira la entrada 33. La Poética de Aristóteles).

Al margen de la tripartición en ciencias teóricas, prácticas y productivas queda la lógica, pues (dice también el Estagirita) no es parte de ninguna ciencia sino un método de trabajo que se debe aplicar en toda ciencia. De ahí que los escritos lógicos se sitúen como grupo aparte en cabeza del corpus.

Por tanto, la tradición ha clasificado las obras del corpus en cuatro grupos:

- Obras de lógica (el Órganon de los peripatéticos): p. ej., Categorías, Tópicos.

- Obras del conocimiento teórico; constituyen el grupo más numeroso del corpus: las más importantes son la Física y la Metafísica.

- Obras del conocimiento práctico: Ética a Nicómaco, Política.

- Obras del conocimiento productivo: Poética, Retórica.

3. OBRAS EXOTÉRICAS Y OBRAS DE FILOSOFÍA.

Aunque la clasificación temática que se ha de proponer de la obra de Aristóteles sea ésta, no ha de perderse de vista otra posibilidad de clasificación.

Como es sabido, en el caso del estagirita debió de existir (como también parece suceder con Platón) “otro” Aristóteles. En el caso de Platón se afirma la existencia de una “doctrina no escrita” que concurría con la expuesta en los diálogos. Quienes participan de esta visión afirman

- que el verdadero pensamiento de Platón se expresaba en esas lecciones de transmisión oral;

- los diálogos solo habrían tenido un carácter propedéutico.

Así se afirma, por ejemplo, en la Ética a Eudemo (1217 b 22), donde se diferencian dos clases de λόγοι.

- Unos reciben, en ese pasaje, el nombre de λόγοι κατὰ φιλοσοφίαν, “obras de filosofía”: parece fácil reconocer en esa expresión una referencia a los tratados aristotélicos conservados, del tipo de la Física o la Metafísica.

- Los otros escritos de los que habla la Ética a Eudemo son los ἐξωτερικοὶ λόγοι, las “obras exotéricas”. Debemos suponer que éstas son las mismas que en la Poética (15, 1454 b 18) son llamadas ἐκδεδομένοι λόγοι, “obras editadas”: es decir, obras concebidas para la difusión entre un público más o menos amplio.

Esta dualidad (obras pensadas para la difusión entre el público, obras que no perseguían ese objetivo) explica también sin duda la existencia en la Antigüedad de juicios tan dispares sobre el estilo de Aristóteles.Cuando Cicerón (Acad. II 119) caracteriza el estilo del filósofo como flumen orationis aureum, y Filodemo (De Rhet. II, p. 51, 36, 11 Sudhaus), en la misma cronología, afirma que Aristóteles ψελλίζει (“balbucea”), no hemos de entender que los dos autores tengan una disparidad de juicio tan enorme. Parece, más bien, que Cicerón y Filodemo están caracterizando el estilo de los dos tipos de obras que hemos mencionado.

- Las concebidas para la publicación presentaban un estilo cuidado.

- En cambio, los λόγοι κατὰ φιλοσοφίαν perseguían algo muy parecido a esos apuntes que usamos al impartir una clase y que sólo publicaríamos después de una revisión a conciencia.

4. DIACRONÍA DEL CORPUS ARISTOTÉLICO.

En el caso de Platón hemos visto (mira la entrada 30. Platón como nudo gordiano de la cultura griega) que era posible establecer una cronología relativa de sus obras: en el caso de Aristóteles, una ordenación similar es altamente hipotética:

- dadas las condiciones de composición y transmisión de las obras (la presencia de añadidos más o menos posteriores, indiscernibles), la estilometría no es de utilidad;

- la vía que queda para establecer esa cronología es la evolución del pensamiento aristotélico: pero, como dijimos para Platón, ésta es una vía muy subjetiva.

Sin embargo, Ingemar Düring expone como hipótesis de trabajo una cronología de la obra aristotélica: para hacerla se basa en:

- algunos hitos de cronología absoluta que se pueden establecer para los escritos;

- las referencias cruzadas entre los mismos: aunque esas referencias han de ser manejadas con cuidado, pues pueden ser añadidos posteriores.

- Escritos de la época de la Academia (Atenas; 367-347).

- Escritos de la época de los viajes (Asia Menor, Macedonia; 347-334).

- Escritos de la segunda época en Atenas (334-322).

5. EL GÉNERO DEL TRATADO EN ARISTÓTELES.

La elección de la forma del tratado en Aristóteles es significativa, como también lo era (pero en sentido inverso) la elección de la forma del diálogo en Platón. Las características básicas que presenta el tratado aristotélico son quizá las cuatro siguientes: sistematismo; monologismo; manejo de un léxico técnico; ausencia de recursos poéticos

a) SISTEMATISMO.

El sistematismo parece una característica clara de los escritos conservados de Aristóteles. La visión sistemática de Aristóteles es, desde luego, la que tuvieron sus comentadores de la Antigüedad tardía y los medievales; en época contemporánea consagraron esa visión de Aristóteles Hegel y la historia de Zeller.

Sin embargo, puede que el sistematismo del estagirita no sea tan cerrado como se ha pensado tradicionalmente:El análisis de la obra transmitida de Aristóteles (recuérdense los estudios de Jaeger en relación con la Metafísica) ha hecho ver que el sistematismo parece proceder, en buena medida, de la transmisión, y concretamente de Andronico:

Mit seiner Ausgabe schuf Andronikos ein neues Bild des Philosophen Aristoteles. Im Grunde war Aristoteles Problemdenker und Methodenschöpfer. Gewiß hatte er einen starken systematischen Trieb, aber was er anstrebte, war Problemsystematik [sistemática en el tratamiento de problemas] (Düring, 42).Es decir, Aristóteles sería sistemático en el tratamiento de problemas, no en la imposición de soluciones; al sistema que sigue en el tratamiento de problemas obedecen aspectos como

- las categorías lógicas que recurren a lo largo de su obra (el método de la investigación);

- la definición y utilización de términos técnicos.

b) MONOLOGISMO.

Aristóteles renuncia en los tratados al dialogismo de Platón: en los escritos habla una voz única (monólogo), que además es la voz del propio Aristóteles.

No existe, como en el caso de Platón, la ambigüedad que surge de la anonimia y de la ironía: en el caso de los tratados de Aristóteles, sí existe una actitud clara de compromiso con los contenidos de los mismos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en Aristóteles también existe una forma del diálogo: es el diálogo de Aristóteles consigo mismo, confrontando los pros y los contras de diversos puntos de vista:

P. ej., en la Poética, cuando discute la distinta valoración relativa de la épica y la tragedia (XXVI).c) LÉXICO TÉCNICO.

Otra característica que también genera ambigüedad en los diálogos platónicos es la ausencia de una terminología técnica.

Aristóteles, en cambio, tiende a constituir una terminología técnica, aunque pueda vacilar en ocasiones. La existencia de esta terminología técnica plantea un problema de traducción: los traductores de Aristóteles deben hacer una opción, y por ello suelen explicar en sus introducciones los términos escogidos.

Recurrimos ahora a estos prolegómenos de dos traductores para poner algunos ejemplos del léxico técnico de Aristóteles.

P. ej., en el prólogo a la Metafísica (XXX-XXXIV), García Yebra comenta estos seis términos: εἶδος: especie // ἕξις: hábito, manera de ser, posesión // λόγος: razón, razonamiento // οὐσία: sustancia // τὸ τί ἐστι: quididad (esencia real) // τὸ τί ἦν εἶναι: esencia (concepto esencial).

En el prólogo a la traducción de T. Calvo se incluyen indicaciones sobre trece términos filosóficos, para los que la traducción no coincide siempre con la de García Yebra; cfr. p. ej. τὸ ὄν, τὰ ὄντα: lo que es, las cosas que son // οὐσία: entidad // τί ἐστι: qué-es // τὸ τί ἦν εἶναι: esencia // ἕξις: posesión, hábito, estado.

Según indica el mismo T. Calvo (p. 56), sus traducciones de la terminología aristotélica quieren desvincularse de la tradición escolástica. Cfr. τὸ ὄν (ens), traducido no como “el ente” sino como “lo que es” (por conservar relación con el verbo “ser”, εἶναι).En general sobre los problemas de la terminología filosófica griega, cfr.

PETERS, F. E., Greek Philosophical Terms, Nueva York-Londres, 1967.

URMSON, J. O., The Greek philosophical vocabulary, Londres, 1990.

d) AUSENCIA DE RECURSOS POÉTICOS.

Visto en negativo, la búsqueda de un lenguaje técnico implica renuncias:

- Aristóteles abandona el léxico variado que utilizaba Platón;

- igualmente abandona las figuras poéticas y los recursos literarios.

P. ej., en la Ética los utiliza con mucha frecuencia para ilustrar puntos morales; así sucede en este pasaje de II 9, 3, hablando de la virtud como término medio y de qué comportamientos extremos deben evitarse con preferencia:

Por ello es preciso que quien tiende al término medio se aparte en primer lugar del extremo que resulta serle más contrario, lo mismo que Calipso aconseja

de este humo y oleaje mantén lejos la nave [Od. XII 219].

Es que, de los dos extremos, el uno es más nocivo, y el otro menos (trad. J. B. Torres).La idea ética (de los dos extremos entre los que se encuentra la virtud, uno es más pernicioso que el otro) se ejemplifica con el texto de la Odisea: el consejo de Circe es que Odiseo se aproxime a Escila con preferencia a Caribdis - el remolino de ésta destruirá la nave, mientras que Escila sólo devorará a algunos hombres. La presencia de Homero en Aristóteles ha sido estudiada en Sanz (1994).

Como resultado de estas cuatro características generales (sistematismo / monologismo / léxico técnico / ausencia de recursos poéticos) la obra del Estagirita resulta ciertamente una obra árida (recuérdese que Aristóteles “balbucea”), difícil no tanto por la lengua como por los problemas que trata.

Sin embargo, en ocasiones también los tratados permiten reconocer al estilista. A este respecto se suelen mencionar ciertos pasajes: Sobre las partes de los animales I 5, Ética a Nicómaco X (1177 b 26 – 78 a 2), o las primeras líneas de la Metafísica:

Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Éstas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y, más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no sólo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas –digámoslo– las demás. La razón estriba en que ésta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias (trad. de Tomás Calvo Martínez).“Todos los hombres por naturaleza desean saber”: Aristóteles poseía, evidentemente, ese amor al saber, y da muestras de ello en sus tratados.

Ha de considerarse, por otro lado, como un mérito el hecho de que Aristóteles supiese encontrar un camino para exponer problemas tan abstractos. En su técnica de exposición se observan (siguiendo a Long 1990) ciertas regularidades (estructuras típicas a las que adapta el método de exposición) que podemos comentar con brevedad:

1) Tratamiento histórico del problema (el equivalente a nuestro status quaestionis): Aristóteles suele empezar su tratamiento de cada problema exponiendo las opiniones previas sobre el mismo:

- Estos tratamientos históricos son habituales pero a veces faltan: p. ej., no existe en la Poética.

- El tratamiento histórico puede prescindir de referencias a autores concretos, o bien puede darlas, según sucede en el caso de la Metafísica.

Esa definición precisa conduce en ocasiones al autor a elucidar los distintos sentidos posibles de un término.3) A continuación, el Tratamiento de cuestiones de detalle permite presentar modificaciones a la definición general.

4) También es característico del estilo de Aristóteles la presentación de aporías que interrumpen la argumentación: esas aporías vienen a equivaler a lo que serían hoy nuestras notas a pie de página. El pasaje de la Metafísica al que nos referíamos antes como ejemplo del tratamiento histórico de los problemas por Aristóteles es el que empieza en A 3, 983 b 1:

Recordemos a los que se dedicaron antes que nosotros al estudio de los entes y filosofaron sobre la verdad (...) Pues bien, la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas eran los de índole material (...) Pero, en cuanto al número y a la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, afirma que es el Agua (por eso también manifestó que la Tierra estaba sobre el Agua) (...) Anaxímenes y Diógenes dicen que el Aire es anterior al Agua y el principio primordial entre los cuerpos simples. El metapontino Híaso y el efesio Heráclito dicen que es el Fuego; y Empédocles, los cuatro, añadiendo, además de los mencionados, en cuarto lugar la Tierra (trad. de V. García Yebra).Por cierto que este pasaje de la Metafísica nos permite observar algo más sobre el tratamiento histórico del problema en Aristóteles:

- Aristóteles es un historiador de la filosofía discutible, pues impone a los autores que reseña sus propias categorías: en el caso presente lo hace con el problema de la arché y la aitía;

- por ello, toda la labor de Aristóteles y su escuela como historiadores de la filosofía ha sido cuestionada en época contemporánea.

- en cada caso concreto manifiesta el empeño por adecuar el método a la naturaleza de la investigación;

- por ello no es igual el formato de los Analíticos (lógica) y el de la Ética a Nicómaco (saber práctico).

ALGUNAS REFERENCIAS:

* Ediciones, comentarios y traducciones de utilidad:

BEKKER, I.; ROSE, V.; BRANDIS, C.A. y USENER, H.; BONITZ, H., (eds.), Aristotelis Opera. I-V, Berlín, 1831-1870.

BERNABÉ, A., Aristóteles. Retórica, Madrid, 1998.

CALVO MARTÍNEZ, T. (trad.), Aristóteles. Metafísica, Madrid, 1994.

GARCÍA YEBRA, V. (ed. y trad.), Metafísica de Aristóteles = Aristotélous tà metà tà physikà = Aristotelis Metaphysica, Madrid, 1970.

GIGON, O. (ed.), Aristotelis opera ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berlín, 1960-1987.

ROSS, W.D. (ed.), Aristotélous physikè akróasis = Aristotle's Physics, Oxford, 1960.

ROSS, W.D. (ed.), Aristotélous tà metà tà physikà = Aristotle's Metaphysics, Oxford, 1966.

* Bibliografía secundaria:

ACKRILL, J.L., Aristotle the philosopher, Oxford, 1981.

ALLAN, D.J., The philosophy of Aristotle, Londres, 1970 (2ª ed.).

ALSINA CLOTA, J., Aristóteles. De la Filosofía a la Ciencia, Barcelona, 1986.

AUBENQUE, P., Le probléme de l'ètre chez Aristote, París, 1962.

CHERNISS, H., Aristotle´s criticism of Presocratic philosophy, Baltimore, 1935.

CHERNISS, H., Aristotle´s criticism of Plato and the Academy, Baltimore, 1944.

DÍAZ TEJERA, A., “Aristóteles”, en J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 682-736.

DÜRING, I., Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg, 1957.

DÜRING, I., Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966.

EDEL, A., Aristotle and his philosophy, Chapel Hill, 1982.

FALZONI, M., “Aristóteles y el primer Perípato”, en R. Bianchi Bandinelli (ed.), Historia y civilización de los griegos. V. La crisis de la polis. Historia, literatura, filosofía, Barcelona, 1981, pp. 215-260 (Storia e Civilitá dei Greci, Milán, 1979).

GRENE, M., A portrait of Aristotle, Londres, 1963.

GUTHRIE, W.K.C., Historia de la filosofía griega. VI, Introducción a Aristóteles, Madrid, 1993 (A History of Greek Philosophy. VI. Aristotle. An Encounter, Cambridge, 1981).

JAEGER, W., Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual, México, 1946 (Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlín, 1923).

LLOYD, G.E.R., Aristotle. The growth and structure of his thought, Cambridge, 1968.

LONG, A.A., “Aristóteles”, en P.E. Easterling y B.M.W. Knox (eds.), Historia de la Literatura Clásica. I. Literatura Griega, Madrid, 1990 [1985], pp. 571-586.

MORAUX, P. (ed.), Aristote et les problèmes de méthode, Lovaina, 1961.

ROSS, W.D., Aristóteles, Buenos Aires, 1981, 2ª ed. (Aristotle, Londres, 1923).

SANZ MORALES, M., El Homero de Aristóteles: estudio del texto homérico transmitido por Aristóteles, Amsterdam, 1994.

_frontispiece.jpg)

.jpg)