De pequeño me regalaron una vida de Julio César editada en una colección de Bruguera. Con diez años llegó la vida de Alejandro Magno.

Este sí que era un héroe incomparable, o eso me pareció a mí aquel verano.

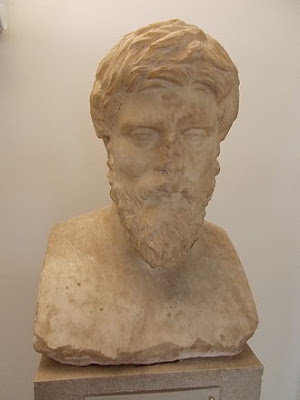

PLUTARCO, VIDA DE ALEJANDRO (SIN PARALELO)

En las Vidas paralelas de Plutarco (hacia 45 d. C.-hacia 125 d. C.), la dedicada al ‘griego’ Alejandro (356-323 a. C.), rey de Macedonia, forma pareja con la que tiene por tema al romano Julio César (100-44 a. C.); aunque es habitual que la pareja de ‘vidas paralelas’ venga seguida por una comparación entre los dos personajes, esa comparación falta en este ejemplo.

Interesa tener unos datos básicos

sobre Alejandro Magno, héroe histórico a diferencia de los otros ejemplos de héroe

que se han visto o verán en este curso: Antígona y Eneas. También se ha de presentar

sintéticamente a Plutarco:

- Alejandro se convirtió en rey de Macedonia con veinte años (336 a. C.), a la muerte de su padre Filipo, quien había llegado a dominar Grecia tras la batalla de Queronea (338 a. C.). Alejandro construye, gracias a sus campañas contra Persia, un imperio universal que se extiende desde el Occidente griego hasta el subcontinente indio. Sin embargo, como si fuera un personaje trágico o un héroe homérico, muere a los treinta y tres años en Babilonia (323 a. C.), sin haber vuelto nunca más a Grecia o Macedonia.

- Plutarco, un hacendado griego de Queronea (Beocia), ciudadano romano, dedicó su tiempo a leer y escribir una obra ingente en torno a dos temas básicos: asuntos ‘morales’ en sentido amplio (en sus Moralia) y biografías de personajes ilustres de las dos patrias a las que se sentía vinculado, su ciudad-estado griega y el Imperio de Roma (Vidas paralelas). Las Vidas paralelas, que son biografía, no historia, persiguen un objetivo moral como los Moralia, proponer modelos de virtud y vicio de los que se sigue una enseñanza moral. Al tiempo, al unir la vida de un griego y un romano famosos, Plutarco muestra que hay una unidad de base entre las dos almas del Imperio, la griega y la latina, y que por ello se pueden superar las diferencias entre una y otra mentalidad.

Como estructura de la Vida de Alejandro se puede proponer, en síntesis, la siguiente

- Nacimiento de alejandro; su formación como niño y adolescente: introducción y selección de la materia (1); prodigios que anuncian un nacimiento singular (2-3); físico y carácter de Alejandro (4); anécdotas como niño y adolescente (5-6); educación junto a Aristóteles (7-8); campañas de Alejandro y su padre, intrigas cortesanas y muerte de Filipo (9-10).

- De rey de Macedonia a rey del mundo: Alejandro sucede a Filipo, inicio de su reinado (11-13); comienzo de la campaña contra el Imperio persa, batallas del Gránico e Iso: enfrenamiento con Darío y captura de su familia (14-21); excurso sobre la templanza de Alejandro (22-23); estancia en Oriente y asedio de Tiro (24-25); Alejandro en Egipto, fundación de Alejandría y visita al santuario de Amón: Alejandro, hijo de Zeus (26-27); sobre la supuesta divinidad de Alejandro y la muerte de la mujer de Darío (28-30); batalla de Gaugamela, victoria de Alejandro y entrada triunfal en Babilonia, Susa y Persépolis (31-38); digresión sobre la generosidad y sobriedad de Alejandro (39-42); la muerte de Darío (43); en Irán y en Bactria, contacto con más pueblos bárbaros y aceptación de algunas de sus costumbres: el asunto de la prosternación y los conflictos con compañeros macedonios como Filotas, Parmenión, Clito, Calístenes… (44-56); Alejandro en la India, la campaña contra el rey Poro, renuencia de los macedonios a proseguir el avance y llegar hasta el Ganges, conversación con los gimnosofistas (57-65); viaje de regreso a través de Persia, en dirección a Babilonia (66-72).

- Muerte de Alejandro: presagios aciagos al entrar en Babilonia (73-74); primeros síntomas de la enfermedad, evolución de Alejandro y muerte: la sospecha del asesinato (75-77).

- Los héroes de la Antigüedad poseen un ‘rango especial’ desde el momento de su nacimiento. ¿Cómo se concreta esta característica en el caso de Alejandro?

- ¿Qué características tiene la imagen del Alejandro-guerrero que presenta Plutarco?

- ¿Se puede decir que también está presente en el personaje el rasgo de la desmesura, como en Aquiles, Antígona o incluso Eneas? Si es el caso, ¿en qué lugares de la narración se aprecia la desmesura de Alejandro?

- En la narración son frecuentes los prodigios, señales y sueños que parecen informar sobre el futuro de Alejandro u otros personajes. ¿Qué función pueden cumplir esos elementos dentro de la narración? ¿Crees que un ‘héroe’, o cualquier persona, les puede conceder algún valor a estas aparentes señales, incluso hoy en día?

- ¿Siente Plutarco un afecto especial por su biografiado, se transparenta su disposición personal hacia él? ¿En qué aspectos de la obra?

- ¿Es consciente Plutarco de los aspectos negativos del personaje? ¿Cuáles son estos? ¿Qué pesa más en la balanza?

- ¿Hay una evolución en el carácter de Alejandro o es un ejemplo de “genio y figura hasta la sepultura”?

- En los estudios sobre la Antigüedad tienen cada vez más peso los ‘estudios de género’. Desde esta perspectiva, ¿qué cabe decir sobre las ‘mujeres’ de Alejandro? ¿Y sobre su relación con ellas?

- La perspectiva intercultural tiene también hoy en día gran importancia en los estudios académicos. ¿En qué se concreta la interculturalidad en el caso de Alejandro? ¿Vive entre dos mundos, entre tres…?

- ¿Qué sentido tiene el afán de Alejandro por ir siempre más allá, por adentrarse en lo desconocido? ¿Es ello propio de un héroe o puede ser una falta de sensatez?

- ¿Cómo se explican las referencias del texto a Homero y sus poemas épicos, en especial la Ilíada? ¿Se podría decir que Alejandro soñaba con ser un segundo Aquiles y tener su propio Homero?

- ¿Por qué se puede considerar (o no) a Alejandro como un héroe? ¿Es distinto de los héroes del mito?

.JPG)