Para Luis Macía, profesor y amigo, traductor de Aristófanes

En la entrada anterior hemos hablado de las características generales de la Comedia Antigua, de sus orígenes y evolución, así como de los autores, rivales de Aristófanes, cuyas obras conservamos en estado fragmentario.

De lo dicho en esa entrada, y para introducir ésta, debo rescatar dos ideas:

I. La primera es que en las comedias de Aristófanes vamos a encontrarnos de forma regular con la combinación de dos elementos diversos:

II. La segunda idea que quiero rescatar, de cara a facilitar la comprensión de Aristófanes, podemos expresarla a través de una cita de K. Dover (ed.), Literatura en la Grecia Antigua, Madrid, 1986 (p. 89):

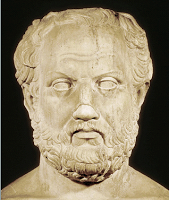

En esta entrada hablaré de la obra del único comediógrafo griego del que conservamos dramas a través de los códices, Aristófanes. Los puntos de mi exposición serán éstos:

1. VIDA Y OBRA DE ARISTÓFANES

2. EL AMBIENTE POLÍTICO Y SOCIAL DEL MOMENTO

3. EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA COMEDIA DE ARISTÓFANES

4. SÁTIRA Y COMICIDAD EN ARISTÓFANES

5. LA EVOLUCIÓN DE ARISTÓFANES: LAS ÚLTIMAS COMEDIAS

1. VIDA Y OBRA DE ARISTÓFANES

Aristófanes nació hacia el 445 (447/6) y debió de morir con unos sesenta años de edad (¿386-380?): pero no tenemos certeza total sobre ninguna de las dos fechas.

Aristófanes nació hacia el 445 (447/6) y debió de morir con unos sesenta años de edad (¿386-380?): pero no tenemos certeza total sobre ninguna de las dos fechas.

Sabemos que comenzó pronto a representar dramas de éxito:

Mira cómo se expresa el autor en Caballeros 541-4, o Avispas 1018-24; de esta obra, mira el texto siguiente:

Hasta nosotros han llegado once comedias con su nombre: y, en general, estamos bien informados acerca de sus fechas y circunstancias de representación:

2. EL AMBIENTE POLÍTICO Y SOCIAL DEL MOMENTO

El repaso a la nómina y la cronología de las comedias de Aristófanes nos permite comprobar que todas menos las dos últimas fueron estrenadas durante la Guerra del Peloponeso (431 – 404).

Las dos últimas, Asamblea de las mujeres y Pluto, son, por cierto, dos obras singulares en el panorama de la obra de Aristófanes, según comentaremos en el apartado 5.

En relación con las nueve comedias previas, las de la época de la guerra, se ha de indicar que se hallan marcadas por el ambiente político y social del momento.

Ese ambiente dejó una importante huella en las obras, que, consecuentemente, poseen un alto valor como documento historiográfico.

Y, más aún, como documento intrahistórico, como reflejo de la mentalidad de su época, según subrayaba, hace ya años, Ehrenberg:

En este sentido se ha de recordar que las comedias de Aristófanes testimonian cómo eran recibidas en Atenas las representaciones del otro género dramático, la tragedia.

Ahí están los casos de Tesmoforias y Ranas, que trataremos con mayor detalle al hablar de “sátira y comicidad en Aristófanes”.

Además, en este mismo contexto es también de mención obligada el hecho de que las comedias de Aristófanes reflejan cómo eran recibidas en Atenas personalidades de indudable importancia para este blog de Literatura griega:

3. EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA COMEDIA DE ARISTÓFANES

El hecho de que Aristófanes refleje en sus comedias la vida y los problemas políticos de Atenas nos sitúa ante la cuestión de si en sus comedias existe una ideología definida y si, por tanto, han de ser consideradas como comedias políticas.

De hecho, en ocasiones la bibliografía se ha fijado en las burlas que dirige el poeta contra las instituciones de la democracia para deducir de ahí que Aristófanes tenía una ideología conservadora o reaccionaria.

Ahora bien, es dudoso que las declaraciones políticas de las comedias reflejen un cuerpo orgánico de pensamiento, que se deje adscribir a las ideas políticas de una corriente definida.

La prueba se halla en el hecho de que no es insólito que dos obras distintas manifiesten actitudes diversas en relación con un mismo problema:

Sin embargo, podemos hallarnos ante un problema semántico: ¿qué queremos decir cuando hablamos de las comedias de Aristófanes como comedias políticas?; ¿lo mismo que cuando decimos que tal novela de un autor del S. XX es una novela comprometida?

Entiendo que las comedias de Aristófanes sólo pueden ser consideradas como políticas con una condición:

4. SÁTIRA Y COMICIDAD EN ARISTÓFANES

Descartada la lectura política (partidista) de Aristófanes hemos de entender que el objetivo fundamental de su teatro no es otro que buscar la sátira y la comicidad.

El recurso al ridículo (la sátira) es constante en las obras de Aristófanes: se ridiculizan ideas, políticas, figuras... aunque Aristófanes (y esto es importante) no llegue a plantear alternativas nítidas a lo que está satirizando.

Por supuesto, para lograr sus objetivos cómicos Aristófanes recurre a mecanismos universales de la risa, como los juegos verbales o la sátira de personajes públicos.

En este sentido han de ser mencionados de forma muy especial sus tres blancos favoritos, a dos de los cuales ya hemos mencionado:

Es decir: lo que trata de hacer en este caso Aristófanes es sacar de contexto la dicción literaria de otros géneros para que, reinsertada esa dicción en un contexto cómico, resulte paradójica.

Aristófanes recurre, p. ej., a la imitación y parodia de Homero: ello es también una constante en la obra del autor, según ha estudiado Macía 2000 (“Parodias de situaciones y versos homéricos en Aristófanes”, Emerita 68 (2000), pp. 211-241).

Ahora bien, la parodia literaria de Aristófanes es, muy especialmente, parodia del otro género dramático, de los autores de tragedia.

En razón de esta parodia de los autores de tragedia hay en la comedia de Aristófanes partes paratrágicas, sobre las cuales mira la monografía clásica de Rau 1967:

Las comedias aristofánicas que tratan de manera más integral el tema de la tragedia son Tesmoforias, y sobre todo Ranas, comedia de la que se ha dicho incluso que puede ser considerada como el primer ejemplo de crítica literaria occidental.

Las comedias aristofánicas que tratan de manera más integral el tema de la tragedia son Tesmoforias, y sobre todo Ranas, comedia de la que se ha dicho incluso que puede ser considerada como el primer ejemplo de crítica literaria occidental.

En esta comedia (año 405: escrita justo después de las muertes de Eurípides y Sófocles) se supone que Dioniso, el dios de la tragedia, desciende al Hades para buscar a un poeta que le devuelva al drama el esplendor que ha perdido.

Obviamente, el tragediógrafo que Dioniso se debe llevar consigo al mundo de los vivos es el mejor; pero, ¿quién es el mejor de los tres?

En el Hades, Dioniso se entera de que Esquilo era antes el trágico al que todos honraban, pero desde la muerte de Eurípides la situación ha cambiado; así se lo cuenta un criado de Plutón a Jantias, un personaje que había acompañado al dios en su descenso a los infiernos. Mira el texto de Ranas 771 ss.:

Hemos hablado de sátira de personajes en Aristófanes y de la parodia verbal de carácter literario.

Hemos hablado de sátira de personajes en Aristófanes y de la parodia verbal de carácter literario.

Con todo, no daríamos cuenta cabal del arsenal de recursos cómicos de Aristófanes si no recordáramos la tendencia que muestra a los juegos verbales y las situaciones protagonizados por la escatología y la obscenidad, es decir:

Aristófanes tiende a destacar aspectos considerados socialmente inconvenientes (el sexo, la defecación, la glotonería)… precisamente por lo que implican de liberación respecto de las inhibiciones sociales.

Tal “liberación” es, por supuesto, un concepto absolutamente ajeno al estado de cosas con que nos encontramos en la épica o la tragedia.

En cambio, la idea de “liberación” aproxima la comedia a la temática de los graffiti o a la épica burlesca (Margites), con su insistencia tan característica en los mismos aspectos considerados inconvenientes (sexo, defecación, glotonería…).

El “héroe” cómico (tan distinto del héroe de los géneros “serios”) refleja esa necesidad de liberación. En función de su deseo de liberación desarrolla un plan ingenioso que intenta hacer realidad, aun enfrentándose a distintos personajes, y al propio coro en el agón epirremático.

También refleja la necesidad de liberación el coro. Por ello éste se expresa en los términos siguientes en la parábasis de las Aves:

El último de los procedimientos cómicos que vamos a considerar es el recurso al mundo de la fantasía y la utopía.

Hay ejemplos notables de ello en

5. LA EVOLUCIÓN DE ARISTÓFANES: LAS ÚLTIMAS COMEDIAS

Habitualmente se distinguen tres fases dentro de la comedia de Aristófanes:

En las comedias de esta época abundan los ataques a los demagogos y, en las parábasis, el poeta suele exaltar la originalidad y superioridad de su arte (frente a otros comediógrafos).

En las comedias de esta época abundan los ataques a los demagogos y, en las parábasis, el poeta suele exaltar la originalidad y superioridad de su arte (frente a otros comediógrafos).

A esta época pertenecen 5 comedias:

En lugar del ataque político, Aristófanes se decanta por la utopía (en Aves, 414, y Lisístrata, 411) o la crítica teatral (en Tesmoforias, 411, y Ranas, 405).

También se vuelven más frecuentes las parábasis carentes de ataques a otros poetas cómicos.

Asamblea de las mujeres (ca. 391)

Pluto (388).

Estas obras renuncian a parte de los rasgos típicos de la Comedia Antigua y exhiben, en cambio, características de la Comedia Media (mira la entrada 35. Menandro y la Comedia Nueva).

De hecho, la bibliografía afirma a veces que éstos son los únicos exponentes de la Μέση (“media”) que conservamos a través de códices.

Debe recordarse que estas dos obras han perdido la conexión con las circunstancias políticas de su momento y que, por lo que se refiere al coro,

Una de esas vías de escape es la comedia del S. IV, cuyos autores (también Aristófanes en Asamblea y Pluto) dejan de interesarse por los problemas de la pólis y se preocupan, esencialmente, por divertir a su público.

La suerte de Aristófanes en la posteridad inmediata decayó, y ello por distintos factores:

La suerte de Aristófanes en la posteridad inmediata decayó, y ello por distintos factores:

Con todo, los filólogos de Alejandría, como nosotros, se sintieron fascinados por su estilo vivo, de variados registros. De hecho, lo estudiaron a fondo:

ALGUNAS REFERENCIAS

* Estudios de carácter general:

BOWIE, A.M., Aristophanes: Myth, Ritual and Comedy, Cambridge, 1993.

DAVID, E., Aristophanes and Athenian Society of the Early Fourth Century b.C., Leiden, 1984.

DE HOZ, J., “Aristófanes y la irracionalidad cómica del cuento popular”, en J. Coy y J. de Hoz (eds.), Estudios sobre los géneros literarios, I: Grecia clásica e Inglaterra, Salamanca, 1975, pp. 71-105.

DEGANI, E. (ed.), Aristophane, Ginebra, 1993.

EHRENBERG, V., The People of Aristophanes, Nueva York, 1962 (3ª ed.).

GIL, L., “El Aristófanes perdido”, CFC 22 (1989), pp. 39-106.

GIL, L., Aristófanes, Madrid, 1996.

HARRIOT, R.M., Aristophanes, Londres, 1986.

LASSO DE LA VEGA, J.S., “Realidad, idealidad y política en la comedia de Aristófanes”, CFC 4 (1972), pp. 9-89.

LÓPEZ EIRE, A., “Lengua y política en la comedia aristofánica”, en A. López Eire (ed.), Sociedad, política y literatura. Comedia griega antigua, Salamanca, 1997, pp. 45-80.

MACÍA APARICIO, L.M., “Parodias de situaciones y versos homéricos en Aristófanes”, Emerita 68 (2000), pp. 211-241.

MELERO, A., “Comedia. La Comedia antigua”, en J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 431-474.

MÖLLENDORF, P. VON, Aristophanes, Hildesheim, 2002.

MOULTON, C., Aristophanic Poetry, Gotinga, 1981.

PARKER, L.P.E., The Songs of Aristophanes, Oxford, 1997.

RAU, P., Paratragodia. Untersuchung einer komischen Form des Aristophanes, Múnich, 1967.

RUSSO, C.F., Aristophane, autore di teatro, Florencia, 1984 (2ª ed.).

SIFAKIS, G.M., “The Structure of Aristophanic Comedy”, JHS 112 (1992), pp. 123-139.

SILK, M.S., Aristophanes and the Definition of Comedy, Oxford, 2000.

STRAUSS, L., Socrates and Aristophanes, Chicago, 1980.

THIERCY, P., Aristophane et l'ancienne comédie, París, 1999.

ZIMMERMANN, B., Untersuchungen zur Form und dramatischen Technik der aristophanischen Komödien. I-II, Königstein, 1984-85.

* Sobre comedias concretas:

BROCKMANN, CHR., Aristophanes und die Freiheit der Komödie: Untersuchungen zu den frühen Stücken unter besonderer Berücksichtigung der Acharner, Múnich, 2003.

FOLEY, H.P., “Tragedy and Politics in Aristophanes' Acarnians”, JHS 108 (1988), pp. 33-47.

GELZER, TH., “Some Aspects of Aristophanes' Dramatic Art in the Birds”, BICS 23 (1976), pp. 1-14.

OLSON, S.D., “Economics and Ideology in Aristophanes' Wealth”, HSCPh 93 (1990), pp. 223-242.

De lo dicho en esa entrada, y para introducir ésta, debo rescatar dos ideas:

I. La primera es que en las comedias de Aristófanes vamos a encontrarnos de forma regular con la combinación de dos elementos diversos:

- El coro, que hacia la mitad de la comedia se quedará solo en escena y se dirigirá al auditorio en la parábasis, desligada del tema y argumento de la obra.

- Y el relato que se representa, la trama cómica.

II. La segunda idea que quiero rescatar, de cara a facilitar la comprensión de Aristófanes, podemos expresarla a través de una cita de K. Dover (ed.), Literatura en la Grecia Antigua, Madrid, 1986 (p. 89):

Incluso cuando el tema de una comedia no es en sí mismo un asunto actual surgen aquí y allá en el diálogo de los actores y en los cantos del coro alusiones al pueblo y acontecimientos familiares al auditorio, a veces como verdaderos apartes, a veces para conseguir la mayor intensidad de un chiste.Esto que el texto de Dover dice en relación con la Comedia Antigua en su conjunto es especialmente válido para el caso de Aristófanes.

En esta entrada hablaré de la obra del único comediógrafo griego del que conservamos dramas a través de los códices, Aristófanes. Los puntos de mi exposición serán éstos:

1. VIDA Y OBRA DE ARISTÓFANES

2. EL AMBIENTE POLÍTICO Y SOCIAL DEL MOMENTO

3. EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA COMEDIA DE ARISTÓFANES

4. SÁTIRA Y COMICIDAD EN ARISTÓFANES

5. LA EVOLUCIÓN DE ARISTÓFANES: LAS ÚLTIMAS COMEDIAS

1. VIDA Y OBRA DE ARISTÓFANES

Aristófanes nació hacia el 445 (447/6) y debió de morir con unos sesenta años de edad (¿386-380?): pero no tenemos certeza total sobre ninguna de las dos fechas.

Aristófanes nació hacia el 445 (447/6) y debió de morir con unos sesenta años de edad (¿386-380?): pero no tenemos certeza total sobre ninguna de las dos fechas.Sabemos que comenzó pronto a representar dramas de éxito:

- tras lograr un segundo puesto con sus Daítales (427; no conservada),

- obtuvo durante tres años el primer premio gracias a Babilonios (426; no conservada), Acarnienses (425) y Caballeros (424).

Mira cómo se expresa el autor en Caballeros 541-4, o Avispas 1018-24; de esta obra, mira el texto siguiente:

Ante todo [el poeta] dice que víctima de vuestra injusticia [de vosotros, el público] es él, que tanto os ha beneficiado. A veces no a las claras, sino ayudando en secreto a otros poetas, imitando las profecías de Euricles y su pensamiento, metiéndose dentro de vientres ajenos para derramar infinidad de situaciones cómicas (trad. L. M. Macía).En Alejandría eran conocidas 46 comedias del poeta (aunque los filólogos consideraban cuatro espurias).

Hasta nosotros han llegado once comedias con su nombre: y, en general, estamos bien informados acerca de sus fechas y circunstancias de representación:

Acarnienses (representada en las Leneas [finales de enero], 425): primer premio;

Acarnienses (representada en las Leneas [finales de enero], 425): primer premio;- Caballeros (Leneas 424): primer premio;

- Nubes (representada en las Dionisias [última semana de marzo], 423 [419-7]): último lugar.

- Avispas (Leneas, 422).

- Paz (Dionisias, 421): segundo puesto.

- Aves (Dionisias, 414): segundo puesto.

- Lisístrata (Leneas, 411).

- Tesmoforias (Dionisias, 411).

- Ranas (Leneas, 405): primer premio.

- Asamblea de las mujeres (ca. 391).

- Pluto (388).

2. EL AMBIENTE POLÍTICO Y SOCIAL DEL MOMENTO

El repaso a la nómina y la cronología de las comedias de Aristófanes nos permite comprobar que todas menos las dos últimas fueron estrenadas durante la Guerra del Peloponeso (431 – 404).

Las dos últimas, Asamblea de las mujeres y Pluto, son, por cierto, dos obras singulares en el panorama de la obra de Aristófanes, según comentaremos en el apartado 5.

En relación con las nueve comedias previas, las de la época de la guerra, se ha de indicar que se hallan marcadas por el ambiente político y social del momento.

Ese ambiente dejó una importante huella en las obras, que, consecuentemente, poseen un alto valor como documento historiográfico.

Y, más aún, como documento intrahistórico, como reflejo de la mentalidad de su época, según subrayaba, hace ya años, Ehrenberg:

Ehrenberg, V., The People of Aristophanes, Nueva York, 1962 (3ª ed.).Por otro lado, el aspecto testimonial de las comedias aristofánicas no se refiere sólo a aspectos políticos y sociales.

En este sentido se ha de recordar que las comedias de Aristófanes testimonian cómo eran recibidas en Atenas las representaciones del otro género dramático, la tragedia.

Ahí están los casos de Tesmoforias y Ranas, que trataremos con mayor detalle al hablar de “sátira y comicidad en Aristófanes”.

Además, en este mismo contexto es también de mención obligada el hecho de que las comedias de Aristófanes reflejan cómo eran recibidas en Atenas personalidades de indudable importancia para este blog de Literatura griega:

- Sócrates

- y Eurípides.

3. EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA COMEDIA DE ARISTÓFANES

El hecho de que Aristófanes refleje en sus comedias la vida y los problemas políticos de Atenas nos sitúa ante la cuestión de si en sus comedias existe una ideología definida y si, por tanto, han de ser consideradas como comedias políticas.

De hecho, en ocasiones la bibliografía se ha fijado en las burlas que dirige el poeta contra las instituciones de la democracia para deducir de ahí que Aristófanes tenía una ideología conservadora o reaccionaria.

Ahora bien, es dudoso que las declaraciones políticas de las comedias reflejen un cuerpo orgánico de pensamiento, que se deje adscribir a las ideas políticas de una corriente definida.

La prueba se halla en el hecho de que no es insólito que dos obras distintas manifiesten actitudes diversas en relación con un mismo problema:

- Aristófanes es muy crítico con la guerra en Acarnienses o Lisístrata, obra en la que el mensaje político se entremezcla con la utopía de una huelga sexual;

- pero, a la vez, en Aves apoya la continuación de la guerra.

Sin embargo, podemos hallarnos ante un problema semántico: ¿qué queremos decir cuando hablamos de las comedias de Aristófanes como comedias políticas?; ¿lo mismo que cuando decimos que tal novela de un autor del S. XX es una novela comprometida?

Entiendo que las comedias de Aristófanes sólo pueden ser consideradas como políticas con una condición:

Si trascendemos el sentido partidista que tiene para nosotros la expresión “literatura política” y las leemos (o contemplamos) como exponentes de la vida colectiva de la pólis.

4. SÁTIRA Y COMICIDAD EN ARISTÓFANES

Descartada la lectura política (partidista) de Aristófanes hemos de entender que el objetivo fundamental de su teatro no es otro que buscar la sátira y la comicidad.

El recurso al ridículo (la sátira) es constante en las obras de Aristófanes: se ridiculizan ideas, políticas, figuras... aunque Aristófanes (y esto es importante) no llegue a plantear alternativas nítidas a lo que está satirizando.

Por supuesto, para lograr sus objetivos cómicos Aristófanes recurre a mecanismos universales de la risa, como los juegos verbales o la sátira de personajes públicos.

En este sentido han de ser mencionados de forma muy especial sus tres blancos favoritos, a dos de los cuales ya hemos mencionado:

- el demagogo Cleón,

- Sócrates (mira lo que dice Strauss 1980)

- y Eurípides.

- Según el testimonio de Platón (en la Apología, hablando a través de Sócrates) la imagen pública de Sócrates se vio condicionada por el tratamiento que le dio Aristófanes a su figura en las Nubes.

- El juicio que Aristófanes hizo de Eurípides (en Ranas) puede haber influido en la posteridad a la hora de considerar a éste como un trágico inferior a Esquilo y Sófocles.

Igualmente influyente fue la sátira que dirigió Aristófanes contra Cleón, quien para nosotros es el perfecto demagogo: Aristófanes se enfrentó a él por primera vez en los Babilonios (Dionisias, 426), y después en los Acarnienses y los Caballeros; tras diversas demandas legales, Cleón logró que Aristófanes mitigara sus ataques, pero aun así siguió ridiculizándolo en Nubes y Avispas.

Igualmente influyente fue la sátira que dirigió Aristófanes contra Cleón, quien para nosotros es el perfecto demagogo: Aristófanes se enfrentó a él por primera vez en los Babilonios (Dionisias, 426), y después en los Acarnienses y los Caballeros; tras diversas demandas legales, Cleón logró que Aristófanes mitigara sus ataques, pero aun así siguió ridiculizándolo en Nubes y Avispas.

Es decir: lo que trata de hacer en este caso Aristófanes es sacar de contexto la dicción literaria de otros géneros para que, reinsertada esa dicción en un contexto cómico, resulte paradójica.

Aristófanes recurre, p. ej., a la imitación y parodia de Homero: ello es también una constante en la obra del autor, según ha estudiado Macía 2000 (“Parodias de situaciones y versos homéricos en Aristófanes”, Emerita 68 (2000), pp. 211-241).

Ahora bien, la parodia literaria de Aristófanes es, muy especialmente, parodia del otro género dramático, de los autores de tragedia.

En razón de esta parodia de los autores de tragedia hay en la comedia de Aristófanes partes paratrágicas, sobre las cuales mira la monografía clásica de Rau 1967:

RAU, P., Paratragodia. Untersuchung einer komischen Form des Aristophanes, Múnich, 1967.

Las comedias aristofánicas que tratan de manera más integral el tema de la tragedia son Tesmoforias, y sobre todo Ranas, comedia de la que se ha dicho incluso que puede ser considerada como el primer ejemplo de crítica literaria occidental.

Las comedias aristofánicas que tratan de manera más integral el tema de la tragedia son Tesmoforias, y sobre todo Ranas, comedia de la que se ha dicho incluso que puede ser considerada como el primer ejemplo de crítica literaria occidental.En esta comedia (año 405: escrita justo después de las muertes de Eurípides y Sófocles) se supone que Dioniso, el dios de la tragedia, desciende al Hades para buscar a un poeta que le devuelva al drama el esplendor que ha perdido.

Obviamente, el tragediógrafo que Dioniso se debe llevar consigo al mundo de los vivos es el mejor; pero, ¿quién es el mejor de los tres?

En el Hades, Dioniso se entera de que Esquilo era antes el trágico al que todos honraban, pero desde la muerte de Eurípides la situación ha cambiado; así se lo cuenta un criado de Plutón a Jantias, un personaje que había acompañado al dios en su descenso a los infiernos. Mira el texto de Ranas 771 ss.:

Criado: Cuando bajó Eurípides se presentó a los robacapas, carteristas, perforamuros y parricidas, de los que hay multitud en el Hades, y ellos, al escuchar sus controversias, sus sutilezas y sus vueltas, enloquecieron y le creyeron el más sabio; y él, infatuado, se apoderó del trono en el que se sentaba Esquilo.Como sabemos, Esquilo será quien acabe por ser reconocido como el mejor de los trágicos en esta comedia de Aristófanes.

Jantias: ¿Y no le tiraban cosas?

Criado: No, por Zeus, sino que el pueblo reclamaba a voces un juicio para ver cuál de los dos era más sabio en su arte.

(...)

Jantias: ¿Y qué se propone hacer entonces Plutón?

Criado: Un concurso entre los dos: un juicio, una prueba sobre su arte sin perder tiempo.

Jantias: ¿Y entonces cómo es que Sófocles no ha reclamado también el trono?

Criado: Él no, por Zeus; cuando bajó, abrazó a Esquilo y le levantó la diestra y sin pelea le cedió el trono. Y ahora (...) está dispuesto a quedarse a la expectativa. Y si vence Esquilo, se mantendrá en su lugar, y si no, afirma que está dispuesto a competir respecto a su arte con Eurípides (trad. L. M. Macía).

Hemos hablado de sátira de personajes en Aristófanes y de la parodia verbal de carácter literario.

Hemos hablado de sátira de personajes en Aristófanes y de la parodia verbal de carácter literario.Con todo, no daríamos cuenta cabal del arsenal de recursos cómicos de Aristófanes si no recordáramos la tendencia que muestra a los juegos verbales y las situaciones protagonizados por la escatología y la obscenidad, es decir:

Aristófanes tiende a destacar aspectos considerados socialmente inconvenientes (el sexo, la defecación, la glotonería)… precisamente por lo que implican de liberación respecto de las inhibiciones sociales.

Tal “liberación” es, por supuesto, un concepto absolutamente ajeno al estado de cosas con que nos encontramos en la épica o la tragedia.

En cambio, la idea de “liberación” aproxima la comedia a la temática de los graffiti o a la épica burlesca (Margites), con su insistencia tan característica en los mismos aspectos considerados inconvenientes (sexo, defecación, glotonería…).

El “héroe” cómico (tan distinto del héroe de los géneros “serios”) refleja esa necesidad de liberación. En función de su deseo de liberación desarrolla un plan ingenioso que intenta hacer realidad, aun enfrentándose a distintos personajes, y al propio coro en el agón epirremático.

También refleja la necesidad de liberación el coro. Por ello éste se expresa en los términos siguientes en la parábasis de las Aves:

Corifeo: Si alguno de vosotros los espectadores desea vivir feliz el resto de su vida pasándola con los pájaros, que venga con nosotros. Cuanto ahí está mal visto y reprimido por las leyes, todo eso parece bien entre nosotros los pájaros. Porque si conforme a las leyes ahí abajo es de mal tono pegar a un padre, aquí entre nosotros está bien eso de acercarse corriendo al padre, atizarle y decirle: “Levanta el espolón si quieres pelea”.Nótese que “liberarse”, en la comedia, no significa sólo liberarse de trabas sociales, de políticos corruptos o de militares ambiciosos: también puede ser liberación de los dioses que presiden la vida ciudadana y a los que se ridiculiza con frecuencia. Mira, p. ej., este otro pasaje de las Aves, en el que el héroe cómico (Pistetero) le toma el pelo a Heracles:

Esta actitud ante los dioses parece ser síntoma de una actitud plural en la sociedad de Atenas, aunque a nosotros pueda parecernos contradictoria; es que parece que los ateniensesPistetero (a Heracles): Pobre de mí, hay que ver cómo te lían. Acércate aquí a mi lado para que yo te lo explique. Tu tío [Posidón] te engaña, estúpido de ti, porque de los bienes de tu padre no te corresponde ni una cáscara de nuez según las leyes, como bastardo que eres y no hijo legítimo

Heracles: ¿Bastardo yo? ¿Qué dices?

Pistetero: Tú sí, por Zeus, como hijo que eres de una mujer extranjera. ¿Cómo crees, si no, que iba a ser heredera Atenea, que es hija de aquel, si tuviera hermanos que fuesen legítimos?

Heracles: ¿Y que pasa si mi padre me entrega al morir mi parte de la herencia como hijo bastardo?

Pistetero: La ley no se lo permite. Ese Posidón que ahora te da consejos es el primer heredero y no tú de los bienes de tu padre: le basta con decir que él es su hermano legítimo (…).

Heracles: Entonces ¿a mí no me corresponde nada de los bienes de mi padre?

Pistetero: Ciertamente no, por Zeus (trad. L. M. Macía).

- un día propician a los dioses en el rito;

- al día siguiente se ríen viendo ridiculizados a esos mismos dioses en el teatro.

El último de los procedimientos cómicos que vamos a considerar es el recurso al mundo de la fantasía y la utopía.

Hay ejemplos notables de ello en

- Lisístrata (con la ficción de una huelga sexual que debe frenar la Guerra del Peloponeso),

- la Asamblea de las mujeres (las mujeres, disfrazadas de hombres, se hacen con el control de la asamblea e instauran un comunismo sexual),

- el Pluto (un anciano pobre se encuentra con Pluto, Riqueza, después de consultar el oráculo de Apolo: la obra trata del justo reparto de la riqueza)

- y las Aves, de la que ya hemos aducido distintos pasajes. Para hacerse idea del carácter utópico de las Aves, cfr. uno de los argumentos antiguos de la obra (nº 3):

Dos viejos atenienses, Pistetero y Evélpides, huyendo de los sicofantas de Atenas, toman la decisión de trasladar su domicilio. Se compran una corneja y un grajo y se presentan ante los pájaros, deseosos de vivir entre ellos. Al principio los pájaros se niegan a vivir con los hombres, sus enemigos; pero cuando se enteran de todas las ventajas que obtendrán, consienten en que se queden. Aquellos fundan una ciudad en el aire, que se llama Piopío de las Nubes. Más los atenienses no dejan tranquila esa ciudad, pues por allí se acercan adivinos y recitadores de oráculos a ver si sacan algo (…). Todos ellos son despedidos sin que hayan logrado nada. Por último, los dioses, que perecen de hambre porque no se permite que el humo de los sacrificios ascienda al cielo, envían embajadores a los pájaros (trad. L. M. Macía).

5. LA EVOLUCIÓN DE ARISTÓFANES: LAS ÚLTIMAS COMEDIAS

Habitualmente se distinguen tres fases dentro de la comedia de Aristófanes:

- La primera llega hasta la paz de Nicias (421).

En las comedias de esta época abundan los ataques a los demagogos y, en las parábasis, el poeta suele exaltar la originalidad y superioridad de su arte (frente a otros comediógrafos).

En las comedias de esta época abundan los ataques a los demagogos y, en las parábasis, el poeta suele exaltar la originalidad y superioridad de su arte (frente a otros comediógrafos).A esta época pertenecen 5 comedias:

Acarnienses (425),

Caballeros (424),

Nubes (423 [419-7]),

Avispas (422),

Paz (421).

Caballeros (424),

Nubes (423 [419-7]),

Avispas (422),

Paz (421).

- La segunda fase llega hasta la derrota ateniense del 404.

En lugar del ataque político, Aristófanes se decanta por la utopía (en Aves, 414, y Lisístrata, 411) o la crítica teatral (en Tesmoforias, 411, y Ranas, 405).

También se vuelven más frecuentes las parábasis carentes de ataques a otros poetas cómicos.

- Y, la tercera fase, se extiende desde la derrota del 404 en adelante.

Asamblea de las mujeres (ca. 391)

Pluto (388).

Estas obras renuncian a parte de los rasgos típicos de la Comedia Antigua y exhiben, en cambio, características de la Comedia Media (mira la entrada 35. Menandro y la Comedia Nueva).

De hecho, la bibliografía afirma a veces que éstos son los únicos exponentes de la Μέση (“media”) que conservamos a través de códices.

Debe recordarse que estas dos obras han perdido la conexión con las circunstancias políticas de su momento y que, por lo que se refiere al coro,

- éste ve su papel notablemente mermado en la segunda parte de la Asamblea

- y, sobre todo, en el Pluto, donde el coro sólo sirve para separar los actos;

- paralelamente, se producirá el proceso de desaparición de la parábasis.

Una de esas vías de escape es la comedia del S. IV, cuyos autores (también Aristófanes en Asamblea y Pluto) dejan de interesarse por los problemas de la pólis y se preocupan, esencialmente, por divertir a su público.

La suerte de Aristófanes en la posteridad inmediata decayó, y ello por distintos factores:

La suerte de Aristófanes en la posteridad inmediata decayó, y ello por distintos factores:- su vinculación fuerte a circunstancias históricas concretas que pertenecían ya al pasado;

- la supuesta inconveniencia (inmoralidad) de sus temas;

- la ambigüedad de sus metáforas, que se volvieron incomprensibles para el público.

Con todo, los filólogos de Alejandría, como nosotros, se sintieron fascinados por su estilo vivo, de variados registros. De hecho, lo estudiaron a fondo:

- Aristófanes de Bizancio lo editó.

- Dídimo lo comentó.

- Un gramático de la época de Adriano seleccionó las once comedias que han llegado hasta nosotros.

José B. Torres Guerra

ALGUNAS REFERENCIAS

* Estudios de carácter general:

BOWIE, A.M., Aristophanes: Myth, Ritual and Comedy, Cambridge, 1993.

DAVID, E., Aristophanes and Athenian Society of the Early Fourth Century b.C., Leiden, 1984.

DE HOZ, J., “Aristófanes y la irracionalidad cómica del cuento popular”, en J. Coy y J. de Hoz (eds.), Estudios sobre los géneros literarios, I: Grecia clásica e Inglaterra, Salamanca, 1975, pp. 71-105.

DEGANI, E. (ed.), Aristophane, Ginebra, 1993.

EHRENBERG, V., The People of Aristophanes, Nueva York, 1962 (3ª ed.).

GIL, L., “El Aristófanes perdido”, CFC 22 (1989), pp. 39-106.

GIL, L., Aristófanes, Madrid, 1996.

HARRIOT, R.M., Aristophanes, Londres, 1986.

LASSO DE LA VEGA, J.S., “Realidad, idealidad y política en la comedia de Aristófanes”, CFC 4 (1972), pp. 9-89.

LÓPEZ EIRE, A., “Lengua y política en la comedia aristofánica”, en A. López Eire (ed.), Sociedad, política y literatura. Comedia griega antigua, Salamanca, 1997, pp. 45-80.

MACÍA APARICIO, L.M., “Parodias de situaciones y versos homéricos en Aristófanes”, Emerita 68 (2000), pp. 211-241.

MELERO, A., “Comedia. La Comedia antigua”, en J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 431-474.

MÖLLENDORF, P. VON, Aristophanes, Hildesheim, 2002.

MOULTON, C., Aristophanic Poetry, Gotinga, 1981.

PARKER, L.P.E., The Songs of Aristophanes, Oxford, 1997.

RAU, P., Paratragodia. Untersuchung einer komischen Form des Aristophanes, Múnich, 1967.

RUSSO, C.F., Aristophane, autore di teatro, Florencia, 1984 (2ª ed.).

SIFAKIS, G.M., “The Structure of Aristophanic Comedy”, JHS 112 (1992), pp. 123-139.

SILK, M.S., Aristophanes and the Definition of Comedy, Oxford, 2000.

STRAUSS, L., Socrates and Aristophanes, Chicago, 1980.

THIERCY, P., Aristophane et l'ancienne comédie, París, 1999.

ZIMMERMANN, B., Untersuchungen zur Form und dramatischen Technik der aristophanischen Komödien. I-II, Königstein, 1984-85.

* Sobre comedias concretas:

BROCKMANN, CHR., Aristophanes und die Freiheit der Komödie: Untersuchungen zu den frühen Stücken unter besonderer Berücksichtigung der Acharner, Múnich, 2003.

FOLEY, H.P., “Tragedy and Politics in Aristophanes' Acarnians”, JHS 108 (1988), pp. 33-47.

GELZER, TH., “Some Aspects of Aristophanes' Dramatic Art in the Birds”, BICS 23 (1976), pp. 1-14.

OLSON, S.D., “Economics and Ideology in Aristophanes' Wealth”, HSCPh 93 (1990), pp. 223-242.